Крымская война (1854-1856 гг.) стала противостоянием между Россией и коалицией, в которую входили Великобритания, Франция, Османская империя и Сардинское королевство. Это был единственный крупный военный конфликт на территории Европы в период с 1816 по 1914 год.

Для Великобритании эта война стала олицетворением как военных и логистических просчетов, так и безграничной храбрости и стойкости ее солдат.

Крымская война 1853-1856 годов началась с вторжения Российской империи в дунайские княжества Османской империи — Молдавию и Валахию, ныне являющиеся частью Румынии. Целью императора Николая Первого был не территориальный завоевание или провоцирование войны, а, скорее, запугивание и испытание Турции с целью получения гарантий безопасности православных христиан на территории Османской империи. Царь Николай I не ожидал ни враждебного ответа со стороны Великобритании, ни англо-французского сотрудничества, поскольку обе страны рассматривались как «естественные» враги.

Великобритания и Франция, стремясь поддержать ослабевающую Османскую империю и сдержать российскую экспансию на Ближнем Востоке, выступили против России.

Несмотря на то, что Россия одерживала победы на сухопутном фронте в боях с турками в Армении, а британский и французский флот действовал в Балтийском море, именно события, развернувшиеся на Крымском полуострове стали ключевыми в этом военном конфликте.

В июне 1854 года британские и французские войска прибыли в Варну на Черном море, чтобы поддержать Османскую империю. Однако летом того же года русские войска потерпели поражение от турок в Силистрии и были вынуждены, под давлением Австрии, покинуть спорные территории. В связи с этим присутствие британцев и французов в Варне стало практически бессмысленным.

Тем не менее, под влиянием общественного мнения в Великобритании, было решено вместо этого атаковать российскую военно-морскую базу в Севастополе. Французы согласились с этим планом, и 14 сентября союзные войска высадились на северо-западном побережье Крыма, в бухте Каламита.

К 18 сентября союзные войска, общей численностью 61 500 человек, были готовы к наступлению. В их состав входили 30 000 французов под командованием маршала Сен-Арно, 26 000 британцев под командованием генерала лорда Реглана и 4500 турецких солдат.

Несмотря на вспышки холеры в лагерях, союзники двинулись на юг, к Севастополю.

Их путь преграждала русская армия под командованием князя Александра Сергеевича Меншикова, занявшая укрепленные позиции на высотах над рекой Альмой.

20 сентября союзные войска атаковали. Несмотря на некоторые проблемы с координацией, британцам удалось прорвать оборону русских на ключевых участках.

В результате сражения русские войска отступили, потеряв около 5000 человек. Потери союзников составили 3000 человек.

После победы при Альме путь к Севастополю был открыт.

Однако, недооценив силу оборонительных сооружений города, союзники решили обойти его и начать осаду с юга. Для этого они планировали использовать в качестве баз гавани Балаклавы и Камыши.

Такая стратегия дала русским войскам драгоценное время для того, чтобы укрепить Севастополь. Благодаря этому городские укрепления смогли выдержать первую бомбардировку, начавшуюся 17 октября.

25 октября 1854 года князь Меншиков, командуя отрядом из 25 000 человек, атаковал британский порт снабжения Балаклаву. В ходе наступления ему удалось захватить ряд турецких редутов.

Продвигаясь к Балаклаве, русская кавалерия столкнулась с ожесточенным сопротивлением со стороны горной бригады под командованием генерал-майора сэра Колина Кэмпбелла, известной как «тонкая красная линия». Несмотря на численное превосходство более чем в три раза, русская кавалерия была остановлена огнем британских горных стрелков.

Атака Меньшикова провалилась. Русские войска, готовясь к отходу, начали снимать орудия с захваченных ранее редутов.

Став свидетелем происходящего со своего наблюдательного пункта, лорд Реглан отдал кавалерии расплывчатый приказ, в котором говорилось: «Быстро двигайтесь вперед, преследуйте противника и не дайте ему увезти орудия.»

Однако лорд Лукан, командующий кавалерией, и лорд Кардиган, возглавлявший легкую бригаду, имели иную точку зрения. С их позиции были видны только русские орудия, расположенные в конце неглубокой долины. Несмотря на отсутствие четких инструкций, лорд Кардиган возглавил свою легкую бригаду в роковую атаку против них. В результате этой безрассудно храброй атаки 247 из 673 человек под командованием Кардигана были убиты или ранены. Вероятно, потери были бы еще больше, если бы не блестящая атака французов, которая помогла выжившим отступить.

«Мы продвигались вниз по постепенному спуску более чем на три четверти мили, батареи изрыгали на нас снаряды и дробь, снаряды и гранаты, причем одна батарея находилась на нашем правом фланге, другая — на левом, и вся промежуточная площадка покрыт русскими стрелками».

Хотя русским не удалось захватить Балаклаву, они упустили единственную дорогу, соединявшую порт с британскими осадными линиями вокруг Севастополя.

5 ноября 1854 года русские войска предприняли новую попытку прорвать осаду Севастополя. На рассвете они внезапно атаковали британские позиции на Инкерманских высотах, используя силы как своей полевой армии, так и севастопольского гарнизона. Битва, проходившая в густом тумане, отличалась большой неразберихой. В итоге, благодаря стойкости своей пехоты, которую в течение дня поддержали французские подкрепления, британцам удалось одержать победу.

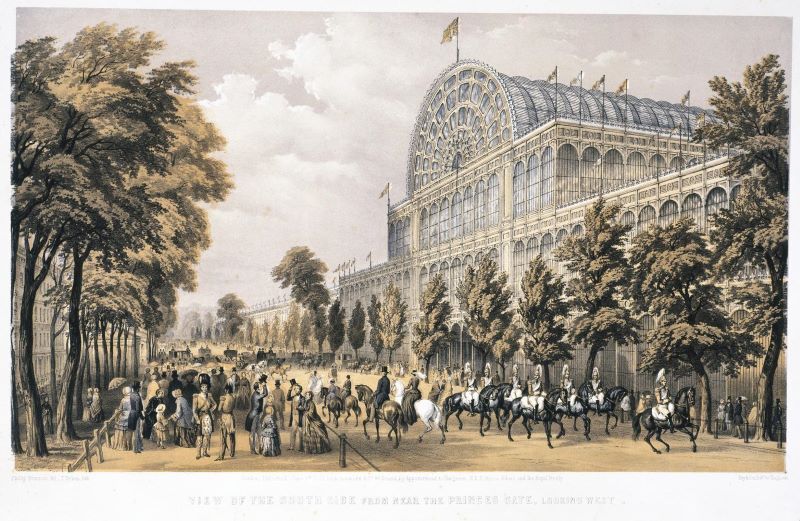

Цветная тонированная литография Э. Морена, 1855 г.

Потери британцев составили 2500 человек убитыми, французы потеряли 1700 человек. Русские же войска понесли гораздо более тяжелые потери — около 12 000 человек.

Зима 1854-1855 годов стала настоящим кошмаром для британских войск, осаждавших Севастополь.

14 ноября 1854 года по Крымскому полуострову пронесся ураганный шторм. Сильный ветер обрушился на лагерь союзников, разрушив палатки и нанеся значительный ущерб. Несколько британских кораблей, включая пароход «HMS Prince», перевозивший тёплую зимнюю одежду и сено для лошадей, потерпели крушение.

Из-за потери значительной части корма армейские обозные животные вскоре стали жертвами холода и голода.

Ситуацию усугубило, что при наступление зимы грунтовая дорога между Балаклавой и Севастополем превратилась в непроходимое месиво. Это привело к невозможности доставлять необходимые припасы измученным солдатам. В разгар зимы, когда колесный транспорт уже не мог преодолевать размытую дорогу, а лошади массово погибали, солдатам приходилось совершать изнурительные 19-километровые переходы в Балаклаву и обратно, чтобы самостоятельно забирать себе провизию.

Вскоре солдатам, находившимся в окопах под Севастополем, стало не хватать еды, теплой одежды, палаток, медикаментов и топлива для приготовления пищи.

Из-за плохой экипировки, отсутствия крова и болезней численность боеспособных британских солдат к февралю 1855 года сократилась до 12 000 человек.

Были проблемы так же и медицинским обслуживанием. Больных и раненых на мулах с большим трудом доставляли в Скутари, пригород Константинополя. Больницы в Скутари были плохо оборудованы, а медицинский персонал не справлялся с потоком раненых. Солдаты порой неделями не получали никакой помощи.

Стоит отметить, что эти проблемы не были чем-то новым. Подобные трудности сопровождали практически каждую британскую военную экспедицию за рубежом. Но Крымская война стала первой кампанией, о которой подробно освещалась в прессе. Уильям Говард Рассел, работавший на «The Times», отправлял домой шокирующие репортажи об ужасающих условиях в армии. Фотографии Роджера Фентона оживили поля сражений в Крыму, а электрический телеграф позволил новостям путешествовать по континенту за часы, а не недели.

Общественный резонанс, вызванный этим публикациями, привел к падению правительства лорда Абердина.

Новое правительство, возглавляемое лордом Пальмерстоном, незамедлительно создало комиссии для расследования причин катастрофы.

В своих отчетах комиссии признали, что отсутствие асфальтированной дороги между Балаклавой и Севастополем стало одним из факторов, приведших к сбою в снабжении войск. В ходе расследования также были выявлены факты задержек с раздачей запасов, в чем были обвинены высокопоставленные армейские офицеры.

В ответ на эти выводы правительство провело ряд реформ. Была реорганизована военная административная система. Был разработан план создания Корпуса наземного транспорта. Начато строительство железной дороги в Балаклаву.

Благодаря этим мерам, а также наступлению весны, ситуация с снабжением войск постепенно улучшилась.

Было так же улучшено и санитарное состояние армии. В этом одну из ключевых ролей сыграла Флоренс Найтингейл и ее медсестры. В течение нескольких недель с их прибытия удалось вдвое снизить уровень смертности в больнице Скутари.

Флоренс, вместе со своими медсестрами, коренным образом улучшила условия содержания и лечения больных в Скутари. Под их руководством были открыты кухни, организована помощь раненым, налажена стирка белья и одежды солдат. Работа этих самоотверженных женщин в Крыму заложила основы современного профессионального сестринского дела.

Весной 1855 года, после зимнего перерыва, возобновилась подготовка к взятию Севастополя. После продолжительной бомбардировки и захвата некоторых укреплений, 18 июня был назначен штурм города. Британские войска, значительную часть которых составляли недавно прибывшие и неопытные резервисты, атаковали опорный пункт под названием Редан.

Вынужденные под шквальным огнём противника преодолеть расстояние более 250 ярдов по открытой местности, они понесли потери свыше 1500 человек, прежде чем были вынуждены отступить.

8 сентября 1855 года союзники предприняли новую атаку. На этот раз, как и в первый раз, англичанам не удалось взять Редан. Однако взятие французами Малахова кургана, являвшегося еще одним ключевым элементом обороны города, вынудило русских покинуть Севастополь.

Союзники провели в Крыму еще одну зиму. Однако на этот раз эпидемии болезней косили ряды французской армии, в то время как британцы, к тому времени хорошо экипированные, обеспеченные жильем и всем необходимым, были избавлены от страданий, перенесенных ими зимой 1854-1855 годов.

Потеря Севастополя стала тяжелым ударом для России. В октябре 1855 года союзникам также сдался Кинбурн, являвшийся континентальной базой русских войск. Под угрозой вступления в войну Австрии, Россия была вынуждена согласиться на мирные условия, и в марте 1856 года был подписан Парижский мирный договор.

По мирному договору Россия вернула Турции южную Бессарабию и устье Дуная. Султан обещал уважать права своих христианских подданных.

Одним из пунктов этого договора стала нейтрализация Черного моря и Дарданелл. Это стало серьезным ударом по мечте России о создании тепловодного военно-морского порта на юге.

Человеческие потери по итогам войны были огромны: 25 000 британцев, 100 000 французов и до миллиона русских умерли, почти все от болезней и плохого ухода.

Последствия Крымской войны

С точки зрения военного искусства Крымская война стала переходным этапом между битвами при Ватерлоо и Первой мировой войной.

С одной стороны, армии сражались, используя наполеоновскую тактику и носили униформу того же периода.

С другой стороны, в этой войне уже применялось более современное оружие. Крымская война продемонстрировала первостепенную важность логистики, окопной войны и огневой мощи, что предвосхитило опыт Гражданской войны в США (1861-1865 гг.). Стоит отметить, что именно в ходе Крымской войны впервые в военных целях были применены такие инновации, как бронированные военные корабли, межконтинентальный электрический телеграф, подводные мины и военная фотография.

Крымская война стала поворотным моментом в истории Европы, ознаменовав собой перестановку сил на континенте. Россия потерпела сокрушительное поражение, а Австрия, сохранившая нейтралитет, в ближайшие годы окажется под влиянием новой восходящей звезды – Германии. Под руководством Отто фон Бисмарка, искусно воспользовавшегося сложившейся ситуацией, Австрия разработала новую стратегию выживания. В итоге она объединится с Венгрией, образовав единую монархическую империю.

Тем временем Сардиния, союзница по антироссийской коалиции, вмешалась в дела Италии, что в конечном итоге привело к образованию единого итальянского государства, положив конец раздробленности на полуострове.

На основе статьи — https://www.nam.ac.uk/explore/crimean-war